本文綜述了我國垃圾填埋場的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀���,針對我國填埋場因歷史發(fā)展留存的問題及目前普遍存在的問題,提出了“生態(tài)型填埋場”的概念����,闡述了生態(tài)型填埋場建設(shè)的必要性,結(jié)合生態(tài)型填埋場工程應(yīng)用闡明了生態(tài)型填埋場實踐方法���,實現(xiàn)填埋場綠色���、經(jīng)濟、循環(huán)����、數(shù)字化管理���。

此文為刊登在《中國環(huán)衛(wèi)》2021年第6期的封面文章

衛(wèi)生填埋場作為我國生活垃圾處置的主要方式之一���,在過去數(shù)十年間承擔(dān)著我國生活垃圾處置的主要任務(wù),未來將作為兜底保障性措施長期存在���。隨著原生垃圾“零填埋”“碳達峰”“碳中和”等政策的出臺����,垃圾填埋場的未來發(fā)展方向成為新的關(guān)注點。本文綜述了我國垃圾填埋場的發(fā)展歷史及現(xiàn)狀���,針對我國填埋場因歷史發(fā)展留存的問題及目前普遍存在的問題���,提出了“生態(tài)型填埋場”的概念,闡述了生態(tài)型填埋場建設(shè)的必要性����,結(jié)合生態(tài)型填埋場工程應(yīng)用闡明了生態(tài)型填埋場實踐方法,實現(xiàn)填埋場綠色���、經(jīng)濟���、循環(huán)、數(shù)字化管理����。

我國生活垃圾衛(wèi)生填埋始于20世紀(jì)80年代末,近幾十年來一直作為我國生活垃圾處置的最主要方式���。傳統(tǒng)的衛(wèi)生填埋方式一般是生活垃圾����、建筑垃圾、工業(yè)垃圾等通過直接填埋進行處置����,若處置不當(dāng)或者未按填埋相關(guān)要求處置會引發(fā)嚴(yán)重的環(huán)境污染問題,不僅造成填埋場區(qū)內(nèi)環(huán)境污染����,其產(chǎn)生的“鄰避效應(yīng)”影響填埋場周邊的居民生活環(huán)境及土地資源利用價值。環(huán)保趨嚴(yán)對填埋場建設(shè)����、運營帶來了新的挑戰(zhàn),建設(shè)生態(tài)型填埋場可以增加垃圾填埋場的有效庫容���、延長填埋場的使用年限���,降低垃圾產(chǎn)生的一系列不利影響���,保障填埋場所在區(qū)域的土地資源的可持續(xù)化利用���。 我國垃圾填埋場發(fā)展歷程���、現(xiàn)狀及存在的主要問題

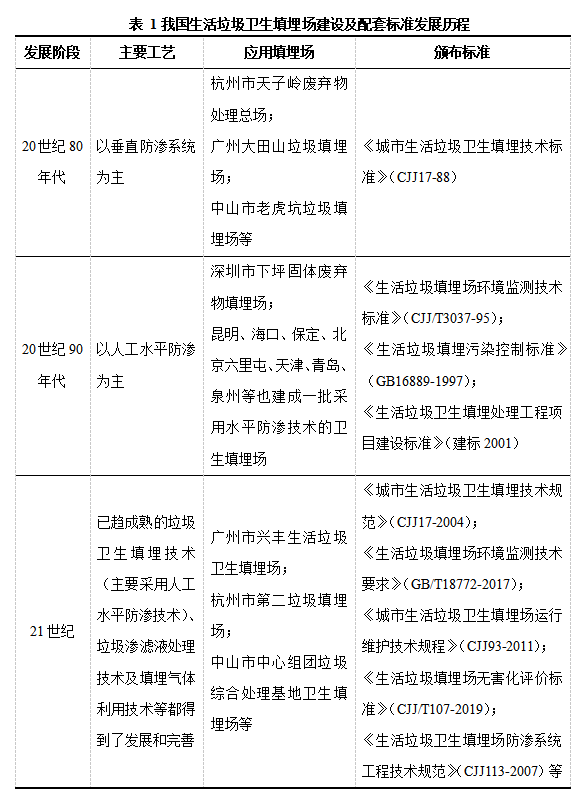

我國生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)主要經(jīng)歷了三個階段:20世紀(jì)80年代以垂直防滲為主的衛(wèi)生填埋場、20世紀(jì)90年代以水平防滲為主的衛(wèi)生填埋場����、21世紀(jì)垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)、垃圾滲濾液處理技術(shù)及填埋氣體利用技術(shù)完善的衛(wèi)生填埋場���,建設(shè)及配套標(biāo)準(zhǔn)見表1[1]����。

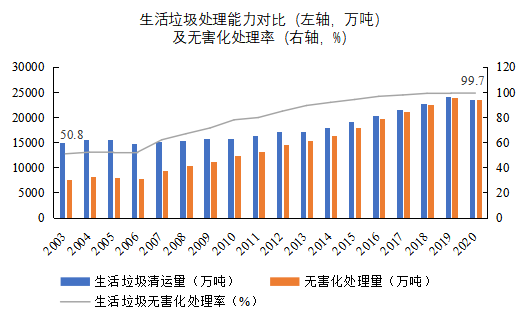

目前����,生活垃圾處理方式主要分為衛(wèi)生填埋、焚燒和堆肥����。我國垃圾產(chǎn)生量逐年增加(圖1),生活垃圾清運量由2003年的14856.5萬噸增長至2020年的23511.7萬噸���,生活垃圾無害化處理量由2003年的7544.7萬噸增長至2020年的23452.3萬噸���,無害化處理率由50.8%增長至99.7%���,其中,衛(wèi)生填埋占比由2003年的84.9%降低至2020年的33.1%����。近年來,我國對環(huán)保日益重視����,垃圾處理的“減量化、資源化����、無害化”的水平逐漸提升,基本實現(xiàn)生活垃圾無害化處理����。

圖 1我國2003-2020年生活垃圾清運量及無害化處理能力(數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒)

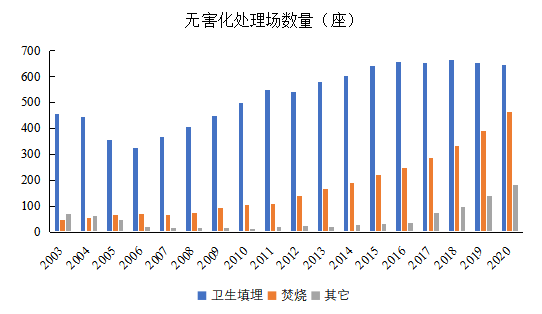

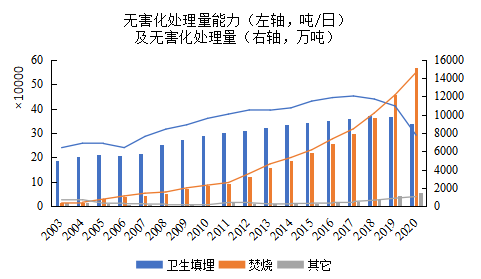

我國城市衛(wèi)生填埋場的數(shù)量由2003年的457座增長至2020年的644座(圖2);城市衛(wèi)生填埋的處理能力由2003年的187092噸/日增長至2020年的337848噸/日���,城市衛(wèi)生填埋處理量由2003年的6404萬噸增長至2020年的7772萬噸(圖3)����。近年來隨著垃圾焚燒處置方式的推行����,填埋場的數(shù)量及處理水平增長較為緩慢[2],2017年垃圾填埋無害化處理量達到最大為12037.6萬噸����;2018年,填埋場總量及無害化處理能力達到最大值���,擁有填埋場663座���,無害化處理能力達到373498噸/日。

圖2 我國2003-2020年不同類型的無害化處理場數(shù)量(數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒)

隨著國家“十二五”規(guī)劃���、“十三五”規(guī)劃����、《關(guān)于進一步加強城市生活垃圾焚燒處理工作的意見》等一系列相關(guān)政策的出臺����,生活垃圾焚燒處置能力不斷提升,生活垃圾衛(wèi)生填埋量將有所下降���。衛(wèi)生填埋處理能力占比從85.6%(2003年)下降至35.1%(2020年)����;衛(wèi)生填埋處理量占比由84.9%(2003年)下降至33.1%(2020年)(圖3)。2019年���,生活垃圾衛(wèi)生填埋量為10948.0萬噸����,占比45.6%����;生活垃圾焚燒處置量12174.2萬噸,占比50.7%(圖3)���,焚燒處置量首次超過衛(wèi)生填埋處置量����。以垃圾焚燒為主體���,以資源化為優(yōu)先���,以衛(wèi)生填埋為兜底的固廢末端處理大格局正在形成[3]����,衛(wèi)生填埋作為生活垃圾處置的兜底保障性處置設(shè)施���,將永久存在。

圖 3 我國2003-2020年不同類型的處置設(shè)施無害化處理水平(數(shù)據(jù)來源:中國統(tǒng)計年鑒)

傳統(tǒng)的衛(wèi)生填埋技術(shù)在一定程度上解決了垃圾處置的問題����,但是它占據(jù)了大量的土地資源,帶來了一系列的環(huán)境問題也直接或間接地影響人們的生產(chǎn)生活���,作為新的污染源成為實現(xiàn)生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的阻礙[4,5]����。我國垃圾填埋場主要存在以下幾個問題:(1)選址���、建設(shè)不規(guī)范導(dǎo)致的風(fēng)險傳統(tǒng)的垃圾填埋場是由垃圾堆發(fā)展而來���,在選址和建設(shè)方面沒有進行嚴(yán)格的規(guī)劃[6]。垃圾或簡易裸露堆放����,或直接運至城外無序傾倒,沒有完善的防滲措施及導(dǎo)氣系統(tǒng)[7]。(2)運營管理不規(guī)范導(dǎo)致的風(fēng)險國內(nèi)多數(shù)填埋場在運營的過程中存在管理不規(guī)范的情況���,留下安全隱患���,主要表現(xiàn)為接納不規(guī)范垃圾、壓實度不夠���、未按單元填埋作業(yè)���、無填埋計劃和方案、填埋場現(xiàn)場雨污混流����、運行管理缺少技術(shù)性監(jiān)督和檢測手段等方面,會導(dǎo)致周邊環(huán)境污染及燃燒���、爆炸等安全隱患的發(fā)生[8]����。(3)垃圾填埋氣及滲濾液處置不當(dāng)導(dǎo)致的風(fēng)險填埋場對環(huán)境的影響主要體現(xiàn)在對空氣���、地下水和土壤造成的污染���。填埋氣體以二氧化碳和甲烷為主���,不僅會加劇溫室效應(yīng)、污染空氣���、破壞植被,還具有爆炸的風(fēng)險���。垃圾滲濾液處理難度大����,污染周邊的地下水和土壤����,影響居民的身體健康[9,10]。(4)超負(fù)荷運營導(dǎo)致的風(fēng)險據(jù)統(tǒng)計全國城鎮(zhèn)約有2000座衛(wèi)生填埋場���,有近50%的填埋場在滿負(fù)荷運轉(zhuǎn)���,其中又有約一半的填埋場在超負(fù)荷運轉(zhuǎn)[2]?���!冻擎?zhèn)生活垃圾分類和處理設(shè)施補短板強弱項實施方案》中提出原則上將不再新建原生生活垃圾填埋場���,并且隨著非正規(guī)生活垃圾填埋場治理工作的開展,使得正規(guī)填埋場負(fù)擔(dān)加大����。垃圾成分復(fù)雜,含有許多寶貴資源����,如塑料、金屬���、紙����、木制品����、有機物、無機物等����,可經(jīng)處理后實現(xiàn)資源化利用����。目前我國垃圾處理方式是混合收集后集中處理���,不僅造成垃圾處理費用高����,還使得垃圾中資源未得到有效利用���。

生態(tài)型填埋場是繼傳統(tǒng)衛(wèi)生填埋場之后填埋技術(shù)發(fā)展的新階段,集污染防滲隔離���、填埋資源利用����、生態(tài)修復(fù)于一體���,多維技術(shù)綜合集成應(yīng)用的可持續(xù)����、循環(huán)型填埋場(國作登字-2020-A-01092310)����。

2.1 生態(tài)型填埋場建設(shè)的必要性

我國城市垃圾產(chǎn)量正在逐年增長���,有一半以上的城市陷入“垃圾圍城”的困境,如何消除垃圾場的負(fù)面影響成為各大城市面臨的主要問題[11]���。生態(tài)型填埋場的建設(shè)經(jīng)過科學(xué)選址���,采取符合國家標(biāo)準(zhǔn)的工程措施,建成后進行規(guī)范的運營管理���,按技術(shù)規(guī)范填埋作業(yè)���,填埋飽和后進行封場和封場后的維護管理,全過程控制污染����。

生態(tài)型填埋場建設(shè)將實現(xiàn)生活垃圾填埋場有效利用庫容增加,提高生活垃圾填埋氣的收集及利用效率����,降低滲濾液處理量進而降低填埋場運營費用,加速生活垃圾填埋場生態(tài)恢復(fù)����,實現(xiàn)生活垃圾填埋場綠色���、經(jīng)濟、可循環(huán)的有序發(fā)展���,具有重要的社會效益���、經(jīng)濟效益和環(huán)境效益。

2.2 生態(tài)型填埋場發(fā)展現(xiàn)狀

在十八大報告中將生態(tài)文明建設(shè)納入社會主義總體布局����,從“四位一體”上升到“五位一體”。2011年���,國務(wù)院批準(zhǔn)了住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部等16個部門印發(fā)的《關(guān)于進一步加強城市固體廢物處理的工作意見》,力爭到2030年達到城鄉(xiāng)固體廢物處理水平接近發(fā)達國家水平���。目前“生態(tài)型填埋場”仍處于概念化階段���,填埋處置是我國生活垃圾終端處置的最主要方式之一,未來���,將作為我國城市生活垃圾處置的兜底保障性措施長期存在���,生態(tài)型填埋場的建設(shè)將有效保障垃圾填埋場不作為新的污染源存在���,以及助力碳達峰、碳中和“3060”的目標(biāo)實現(xiàn)���。

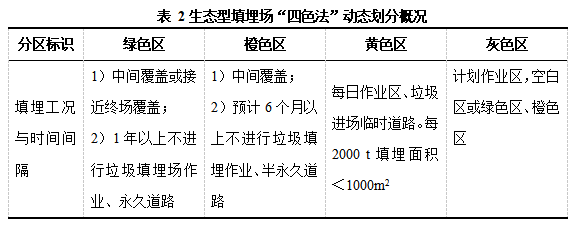

垃圾填埋場的生命周期主要分為三個階段:建設(shè)階段���、運行階段和封場修復(fù)階段。垃圾填埋場應(yīng)根據(jù)《生活垃圾衛(wèi)生填埋場處理工程項目建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)》(建標(biāo)124-2009)建設(shè)����,建設(shè)項目主要包括填埋場主體工程與設(shè)備、配套工程和生產(chǎn)管理與輔助設(shè)施及生活服務(wù)設(shè)施等���,建設(shè)完成后進入運行階段���。衛(wèi)生填埋場運行管理應(yīng)符合《生活垃圾填埋場運行管理規(guī)范》(DB11/T 270-2014)。在運行階段���,生態(tài)型填埋場采用 “四色法”(國作登字-2020-L-01092309)對填埋場進行動態(tài)劃分����,即綠色區(qū)、黃色區(qū)���、灰色區(qū)和橙色區(qū)����,詳見表2����。

通過“四色法”動態(tài)劃分實現(xiàn)垃圾填埋場“五全法”管理,即“場區(qū)表面全密閉���、雨污全分流����、氣液全收集���、滲濾液全處理和氣體全利用”進行填埋場作業(yè)管理。(1)廠區(qū)表面全密閉:使用HDPE膜(高密度聚乙烯膜)對垃圾堆體分區(qū)“全密閉”���,將工藝除臭和藥劑除臭相結(jié)合����,有效降低臭氣散逸。(2)雨污全分流:通過膜密閉和膜面雨水導(dǎo)排系統(tǒng)的構(gòu)建實現(xiàn)雨污“全分流”����,可降低約50%左右的滲濾液產(chǎn)量。(3)氣液全收集:使填埋氣和滲濾液快速����、有序的排出垃圾堆體外并“全收集”,使垃圾堆體更加穩(wěn)定和安全����。(4)滲濾液全處理:收集到的滲濾液,采用生化處理+高級氧化技術(shù)進行“全處理”���,處理后的水可用于園林灌溉和保潔����。(5)氣體全利用:在垃圾堆體內(nèi)����,構(gòu)建立體填埋氣收集系統(tǒng)����,使得填埋氣收集率達到90%以上���,可用于填埋氣發(fā)電����。在填埋場停止使用后����,對填埋場進行封場修復(fù)。衛(wèi)生填埋場封場應(yīng)按照《生活垃圾衛(wèi)生填埋場封場技術(shù)規(guī)范》(GB51220-2017)進行規(guī)范封場���。將垃圾堆體進行整形壓實���,依次完成導(dǎo)氣系統(tǒng)、防滲隔離系統(tǒng)和雨水導(dǎo)排系統(tǒng)的建設(shè)����,并增加粘土保護層和植被土層進行生態(tài)修復(fù),可做成綠地公園���、高爾夫球場等。填埋場封場后需設(shè)置封場監(jiān)測系統(tǒng),主要包括地下水���、地表水����、污水排放���、填埋氣監(jiān)測���、大氣監(jiān)測,以及垃圾堆體表面沉降監(jiān)測設(shè)施等���,根據(jù)監(jiān)測目標(biāo)確定監(jiān)測頻次���,進行垃圾填埋場生態(tài)封場后的運營管理。

生態(tài)型填埋場建設(shè)不僅能解決“垃圾圍城”的困境����,而且符合我國生態(tài)環(huán)境可持續(xù)發(fā)展的目標(biāo)。衛(wèi)生填埋作為生活垃圾處置的兜底保障性處置設(shè)施����,將永久存在���,而生態(tài)型填埋場在填埋氣體控制、臭氣治理和綜合利用方面優(yōu)勢明顯���。隨著國家環(huán)境保護要求的不斷提升���,建設(shè)生態(tài)型填埋場無論從經(jīng)濟上、資源利用上還是環(huán)境保護上都是十分必要而有益的����,生態(tài)型填埋場具備廣泛的推廣應(yīng)用前景。

[1] 翟力新, 王敬民, 劉晶昊. 我國生活垃圾衛(wèi)生填埋技術(shù)的發(fā)展[J]. 中國環(huán)保產(chǎn)業(yè), 2006, (06):37-39.[2] E20研究院. 中國固體廢物處理行業(yè)分析報告[R]. 2020.[3] 薛濤年度報告(下):垃圾分類之辯—四大博弈紅藍交織[EB/OL]. https://www.h2o-china.com/video/1097.html, 2020-01-22.[4] 趙培蕾, 王大艷, 王鵬飛. 垃圾填埋場廢棄地的生態(tài)恢復(fù)與可持續(xù)景觀設(shè)計[J]. 華中建筑, 2012, 30(04):114-116.[5] 烏斯哈樂. 城市廢棄垃圾填埋場的景觀再造與生態(tài)恢復(fù)研究—以呼和浩特市成吉思汗公園建設(shè)為例[J]. 內(nèi)蒙古林業(yè)調(diào)查設(shè)計, 2020, 43(4):45-50.[6] 李磊. 垃圾填埋場污染控制與生態(tài)恢復(fù)途徑[J]. 當(dāng)代化工研究, 2020, (05):108-109.[7] 葉子易, 王杰. 城市垃圾填埋場的生態(tài)建設(shè)—以上海老港垃圾填埋場工程為例[J]. 園林, 2013, (12):34-37.[8] 張忠原. 垃圾場環(huán)境治理工程經(jīng)驗[J]. 環(huán)境與發(fā)展, 2020, 32(04):94-95.[9] 許敏. 山西省垃圾填埋場生態(tài)環(huán)境問題探析[J]. 西部皮革, 2018, 40(04):78.[10] 郭世輝, 王作芬, 滕波臣. 垃圾填埋的生態(tài)環(huán)境問題及治理策略探討[J]. 環(huán)境與發(fā)展, 2019, 31(08):193-194.[11] 吳美聰, 邵鳳琴. 論建設(shè)垃圾衛(wèi)生填埋場的生態(tài)意義[C]. 浙江杭州:首屆長三角科技論壇—生態(tài)環(huán)境與可持續(xù)發(fā)展分論壇論文集, 2004.

本文作者:葛芳���,劉青松���,曹麗,陳瑞���,馬晴(中蘭環(huán)?���?萍脊煞萦邢薰?��,廣東省固廢危廢污染隔離防滲系統(tǒng)工程技術(shù)研究中心) 來源 | 中環(huán)協(xié)衛(wèi)生填埋及生態(tài)修復(fù)專委會”微信公眾號